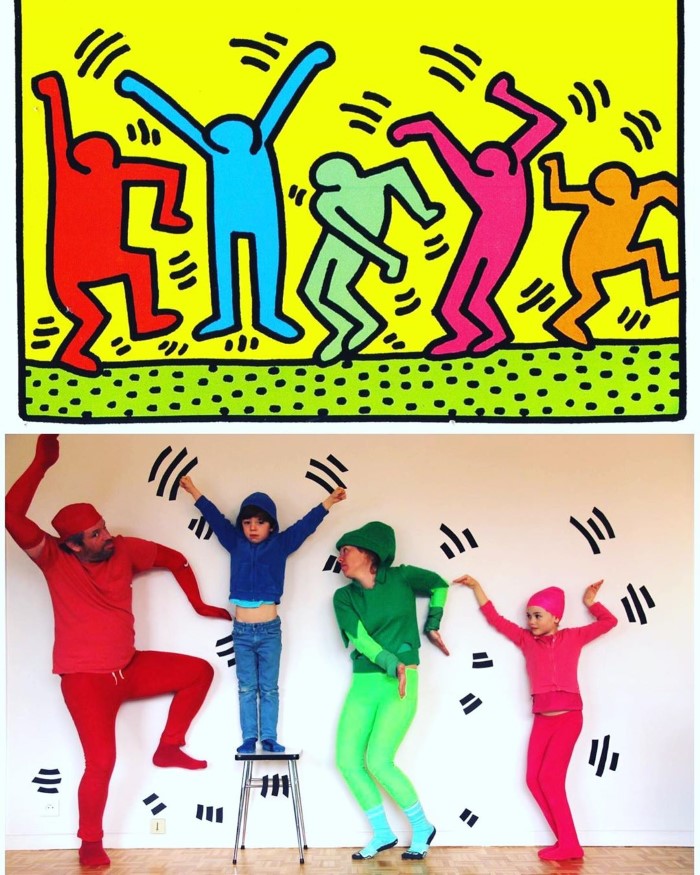

Знаменитые картины наводняют интернет — но выглядят не так, как мы привыкли их видеть. Это не просто репродукции. Буквально оживая, картины воссоздаются дома, где любители искусства подражают всем — от девушки с жемчужной серьгой до сюжетов Американской готики.

Учитывая социальную дисциплинированность, неудивительно, что портреты — любимый жанр. Быть привязанным к дому также означает использовать то, что доступно: банное полотенце вместо роскошного ренессансного платья; кастрюли и сковородки вместо средневековых головных уборов; домашние животные, играющие удивительные роли.

Эти образы порождают юмористическую игру «Найди отличия». Один особенно дерзкий пример показывает пару, воссоздающую деталь из Сада земных наслаждений Иеронима Босха, с причудливым и причудливым миром Босха, соответствующим современной живости.

Эти развлечения коренятся не только в скуке карантина. Импульс к воссозданию картин имеет долгую историю, которая говорит о необходимости общих культурных «пробных камней» – и их подрыве.

Настольные игры

Воссоздание знаменитых картин, или «tableaux vivants» (буквально «живые картины»), было партийной игрой в аристократических кругах Франции XVIII века. Затем это явление распространилось по всей Британии, Европе и Америке.

В Австралии имеются записи о том, что эти сцены разыгрывались в театрах и домашних хозяйствах с 1830-х годов.

В американском издании 1871 года «салонные картины и любительские театральные постановки «капитализируется» огромное желание подрастающего поколения участвовать в этом простом и элегантном развлечении». Оно включает в себя кропотливые инструкции для вечернего развлечения, включая количество таблиц (от пяти до десяти), типы (классические и современные) и жанры (серьезные и комические).

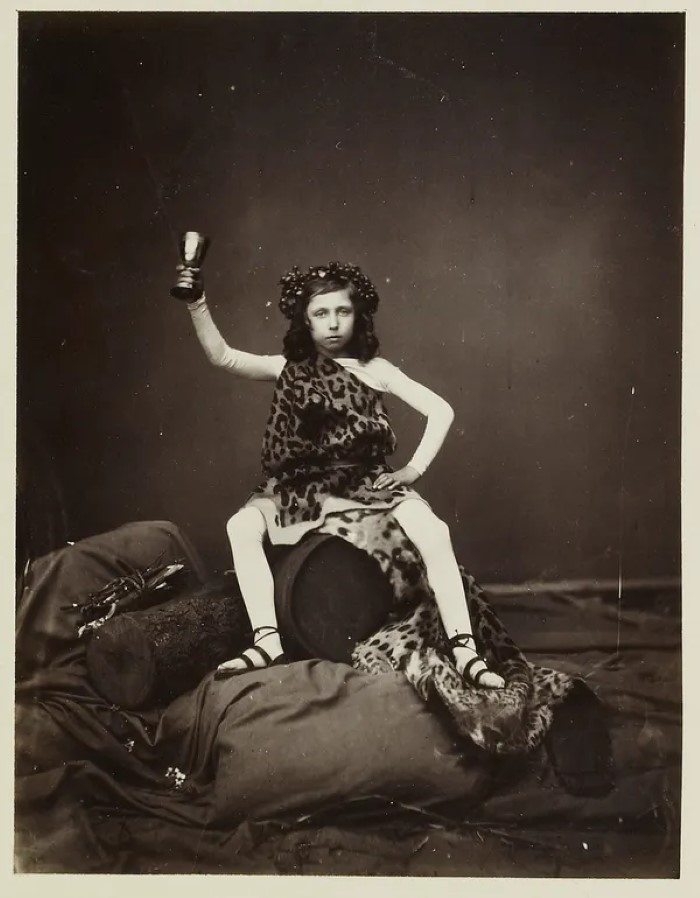

Принц Альфред, стилизованный под Бахуса, за картины времен года, исполненные для королевы Виктории и принца Альберта в 1854 году. Royal Collection Trust / © Ее Величество королева Елизавета II 2020

Занавеси закатывались, чтобы увидеть костюмированные фигуры, позирующие с реквизитом и фоном с картин таких художников, как Тициан, Микеланджело и Рембрандт. Раздавались одобрительные возгласы или начинались игры в «угадайку», а гости демонстрировали свои познания в истории искусства (или их отсутствие).

Игра была похожа на шарады, но тихая и неподвижная. Частью трюка был акт физического контроля, необходимый для поддержания позы, пока занавес не опустится и актеры не подготовятся к следующей сцене.

Культурные пробные камни

Переодевание и позирование были задокументированы еще в античности. В праздничных зрелищах средневековой и ренессансной Европы на парадах и шествиях правителей изображались картины, на которые возлагались важные политические и дидактические функции.

Пожалуй, самый впечатляющий пример такой ситуации произошел в 1458 году при въезде Филиппа Доброго, герцога Бургундского, в Гент. Современный рассказ описывает, как более сотни горожан приветствовали Филиппа Доброго и его окружение в воссоздании знаменитого алтаря города, Яна и Хьюберта ван Эйков «поклонение мистическому Агнцу» (Гентский алтарь), написанному в 1432 году.

Гентский алтарь из собора Святого Бавона, Гент, завершен в 1432 году

Этот блестящий и сложный полиптих представляет собой итог христианской теологии; его воссоздание было бы невероятно амбициозным предприятием.

Гентский алтарь функционировал как общий культурный пробный камень, к которому могли относиться его граждане. Только обнаженные фигуры Адама и Евы были бы освобождены от отдыха.

Полемика и подрывная деятельность

Это было совсем не похоже на поздние картины викторианского общества, когда обнаженные женщины были приемлемы и даже поощрялись. В конце XIX века законы морали были нарушены неподвижностью моделей: пока женщины не двигались, они могли представить картины как художественное образование, а не как титилирование.

В защиту этих показов американский поэт Уолт Уитмен писал, что если вид этих картин считается «неприличным», то:

вид почти всех великих произведений живописи и скульптуры [ … ] также неприличен. Это болезненная стыдливость, которая препятствует всякому пониманию божественной красоты, проявляющейся в самой хитрой работе природы — человеческом теле, форме и лице.

Панси Монтегю, Мельбурнская хористка, изображающая современного Майло (с руками), c1898 -1905. Государственная Библиотека Виктория

Более поздние картины, созданные известными художниками, вдохновлены самыми разными мотивами — от сатиры до критики.

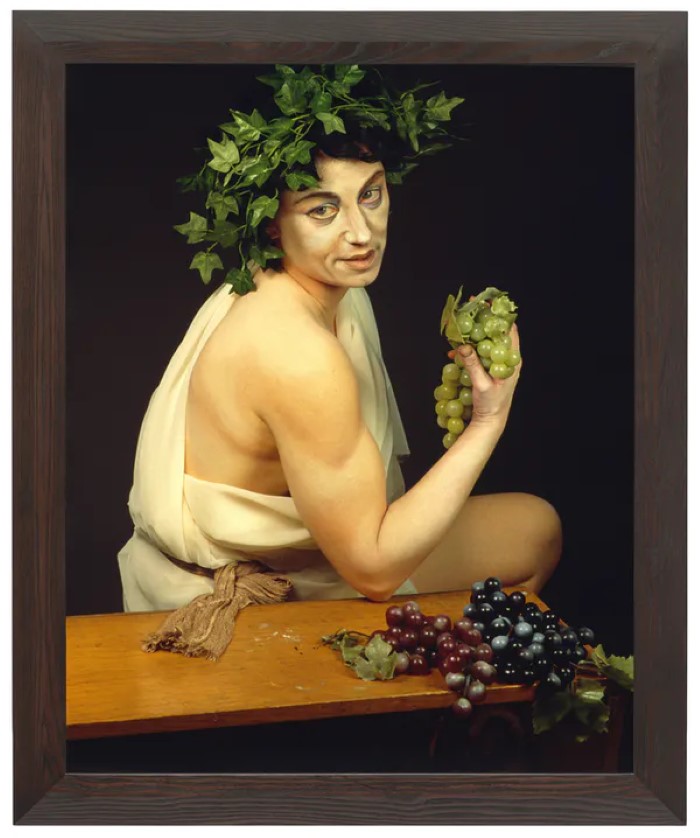

«Ла Рикотта» Пьера Паоло Пассолини показывает создание нескольких картин маньеристов для комического эффекта. «Безымянный № 224» Синди Шерман 1990 года — это присвоение «молодого больного Вакха» Караваджо, созданного четырьмя веками ранее

В своей реконструкции Шерман использует грим, протезы и реквизит – и все же нет никаких сомнений, что мы смотрим на Шермана. Ее присвоение поднимает важные вопросы об идентичности, феминизме и статусе образов.

Синди Шерман, Без названия #244, 1990, Хромогенная цветная печать, 48 x 38 дюймов,121,9 x 96,5 см. Любезно предоставлено художником и Metro Pictures, Нью-Йорк